|

|

| 宇宙実験・観測フリーフライヤ |

| 辞書:科学用語の基礎知識 天文学人工衛星編 (USATE) |

| 読み:うちゅうじっけん-かんそくフリーフライヤ |

| 外語:SFU: Space Flyer Unit |

| 品詞:固有名詞 |

かつて、NASDA/ISAS/NEDO/USEF/通産省の共同プロジェクトとして開発された、回収・再利用可能な宇宙実験・観測システムである。

|

|

| 概要 |

| 基本情報 |

| 沿革 |

| 特徴 |

| 再利用型 |

この装置の特徴は、通常の人工衛星や探査機と違い、一定期間運用された後にスペースシャトルで回収し、再利用することが出来る点にある。

モジュール構造は汎用性が高く作られており、様々な目的に用いることができる。

| 運用 |

1995(平成7)年3月18日に打ち上げられたSFU-1は、約10ヶ月間運用された。

そして1996(平成8)年1月にスペースシャトルエンデバー(STS-72)で、搭乗員の若田光一によりロボットアーム操作で回収された。その後スペースシャトルで再び地球に戻され、再利用のための点検・整備が行なわれた。

| SFU-1 |

| 搭載機器 |

SFU-1には、4実施機関の次のような実験・観測装置が搭載された。

| IRTS |

宇宙赤外望遠鏡(IRTS)は、赤外線天体観測用としては、日本初の地球周回軌道に投入された観測器である。

赤外線望遠鏡であり、機体は超流動液体ヘリウムによって冷却された。IRTSの焦点面には、赤外線の全域をカバーするために四種類の観測器(NIRS、MIRS、FILM、FIRP)が搭載されていた。

1995(平成7)年3月30日から観測を開始し、超流動液体ヘリウムが消費される1995(平成7)年4月26日までの間に、全天の約7%の領域を観測した。

| EFFU |

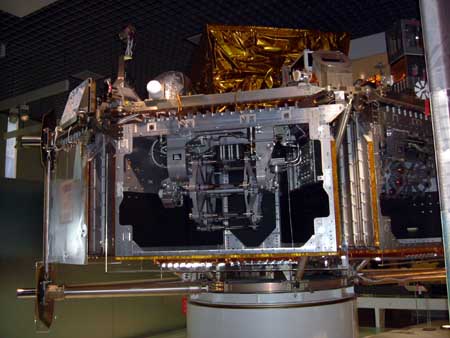

SFU-1の実験ペイロードが、SFU搭載実験機器部(EFFU)である。

EFFUには、国際宇宙ステーション(ISS)に接続される日本の実験モジュール「きぼう」の船外実験プラットフォーム部分モデルおよび気相成長基礎実験装置が搭載された。

きぼう開発に必要な各種データを得るため、次の実験が行なわれている。

EUUFは外形寸法が1.5m×1.5m×1.05mで、重量は約300kg。消費電力は平均430W以下としている。

| リンク |

| 通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |