|

|

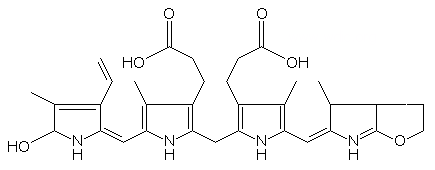

| ビリルビン |

| 辞書:科学用語の基礎知識 化学物質編 (NSUB) |

| 読み:ビリルビン |

| 外語:Bilirubin |

| 品詞:名詞 |

胆汁色素の成分。大便の色の原因物質であり、また小便の色の原因物質の元にもなる。

|

|

| 概要 |

| 基本情報 |

ビリルビン

| 誘導体、関連物質の例 |

| 性質 |

| 由来 |

ヘム含有物質(ヘモグロビン、ミオグロビン、チトクロム等)の代謝物質であり、その大半は古くなった赤血球のヘモグロビンを代謝して作られたものである。

| 排泄 |

ビリルビンはそれ自体は不溶性だが、肝臓で処理されて水溶性となり、胆汁となって胆管から腸管に排泄される。

こうして作られたビリルビンの大半は大便中に排出されるが、一部は腸で再吸収され体を循環する。これらは腎臓でウロビリン体に変化し尿として排泄される。

つまり、大便の茶色や尿の淡黄色は、このビリルビンが主たる原因となる。

| 黄疸 |

肝疾患などにより血中ビリルビン濃度が上昇すると、やがて皮膚や粘膜がビリルビンにより着染される。

この状態を黄疸という。

| 特徴 |

| 健康診断 |

健康診断では、血中の総ビリルビン量が計測される。

ビリルビンは、肝臓で蛋白質と結合する前の「間接ビリルビン」と、蛋白質が結合した「直接ビリルビン」があり、その血液検査ではその両方である「総ビリルビン」の量を調べる。

| 総ビリルビン |

健康診断において、基準値は次の通りである。

血中に現われるビリルビンは、通常は間接ビリルビンである。

総ビリルビンが増えている場合、その比率を見ることで問題を特定できる。間接ビリルビンの比率が高ければ、肝臓の問題ではなく、赤血球が多く壊れていることを意味しており、溶血性貧血などが疑われる。逆に直接ビリルビンが上がっていれば、肝臓や胆道などの問題で胆汁が排出できない等の理由により、血液中に逆流していると考えられる。

| リンク |

| 通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |